Tout à l’heure cela fera une semaine qu’un collègue de mon âge a été décapité à la sortie de son établissement, à l’orée de ces vacances d’automne sur lesquelles plane le souvenir des morts intimes.

Ce meurtre me secoue en profondeur, et j’éprouve le besoin, comme beaucoup d’autres personnes, de parler, non pas de dialoguer, mais de témoigner, publiquement.

Les réseaux sociaux permettent cela, alors allons-y.

Mercredi soir j’ai entendu Macron prononcer ces mots : «Nous avons tous ancré dans nos cœurs, dans nos mémoires le souvenir d’un professeur qui a changé le cours de notre existence. »

Pas moi.

En tant qu’élève, du primaire à la fac, j’ai eu en face de moi des gens qui faisaient plus ou moins bien leur métier, certain-e-s avec un enthousiasme communicatif, d’autres par-dessus la jambe. J’ai eu aussi un certain nombre de boulets, de casseroles, dont quelques cas pathologiques ; des êtres brisés ou des personnalités nocives, qui n’auraient jamais dû se trouver devant des élèves.

En bon branleur, j’ai eu, notamment au lycée, un profond mépris pour le corps enseignant, et je me jurais alors que jamais je n’en ferais partie.

Et puis le temps a passé, il a bien fallu trouver un métier, et il m’est apparu que c’était finalement une manière pas si conne de gagner sa vie. Je n’ai donc pas fait ce choix par vocation, mais pas par défaut non plus : je faisais des études de lettres, et ça, ce n’était pas du tout par hasard ; l’enseignement en était comme un prolongement naturel, qui laissait ouvert le champ des possibles. Et puis dans un coin de ma tête, dans mes moments d’exaltation, j’avais – j’ai encore – l’ambition de me rapprocher de l’image du prof que j’aurais aimé avoir.

Je passerai sur la formation subie à ce qu’on appelait alors l’IUFM, je l’ai perçue comme une humiliation. Après une année de titularisation au lycée de Kerichen en 98-99, j’ai été affecté au collège du château à Morlaix, ce qui a permis à Véronique de revenir de Normandie, en faisant jouer le rapprochement de conjoints. Pendant 9 ans j’ai fait l’aller-retour entre Brest et Morlaix, le plus souvent en train. Ce furent les années d’un double apprentissage, de prof et de père.

J’ai alors découvert ce qu’aucun institut de formation ne peut apprendre, et ce que ne peut comprendre quelqu’un qui n’a pas enseigné : ce que signifie vraiment être devant une classe ; être un adulte prétendument responsable, dépositaire d’un savoir et en charge de le transmettre à un groupe d’adolescents. Sur le plan personnel, je peux le définir ainsi : c’est remettre en jeu, à chaque heure de cours, l’estime de soi.

Encore aujourd’hui, avant la plupart des cours, j’ai le trac. Être à la hauteur des attentes, à la bonne distance, avoir les mots justes, ne pas se laisser déborder…

J’ai découvert les risques du métier, les phases de découragement, de perte de sens, d’impuissance, de fragilité dangereuse, de tentation du recours à la violence, mais aussi ces moments de grâce où l’on sent qu’une forme de communion s’instaure avec une classe et qu’on est en train de faire passer quelque chose d’important, et dans ces cas-là, oui, c’est vrai que c’est peut-être le plus beau métier du monde.

C’est ainsi que je suis devenu prof. Il m’a fallu du temps pour l’accepter, et le temps use. La routine des sonneries, du calendrier scolaire… La succession des réformes de plus en plus structurelles, à l’alibi pédagogique toujours plus discutable… Le tout dans une société en pleine crise de valeurs, de repères, livrée au rouleau compresseur du libéralisme globalisé. J’ai vu partir la génération précédente en me disant qu’elle avait exercé dans un certain confort, que la profession avait mangé son pain blanc.

En 2009, j’ai obtenu ma mutation à Brest, au collège Anna Marly où je suis encore. A cette époque j’ai décidé de consacrer une partie de mon temps de service à former des collègues aux outils informatiques. L’idée était de varier les pratiques, de les actualiser, de se renouveler ; cette expérience m’a surtout permis d’observer de manière très concrète le processus sous-jacent mis en œuvre pour gérer la pénurie et faire des profits, en ouvrant l’éducation au marché.

Il y a quelques années, au bord de la rupture, j’ai opté pour un temps partiel afin d’en dégager, du temps, pour d’autres activités qui m’ont permis d’oser enfin franchir le pas de l’écriture.

Depuis j’ai trouvé un certain équilibre qui me permet de me rendre avec plaisir, du moins sans réticence, au collège, conscient de ce que je peux apporter aux élèves et de ce qu’ils m’apportent. Heureux de rejoindre une équipe éducative qui fait pour le mieux, avec les moyens du bord.

La mort de Samuel Paty achève cette lente évolution. L’horreur de l’acte chasse les états d’âme, oblige à prendre ses responsabilités.

Je suis et resterai un prof, acceptant une bonne fois pour toutes pleinement ma fonction, heureux et fier de l’exercer.

Mercredi soir j’ai aussi entendu Macron dire : « Nous continuerons, professeur ».

Continuer à quoi ? A démanteler l’Éducation nationale en privilégiant une logique comptable et une gestion managériale ?

Nous, profs, nous continuerons, oui.

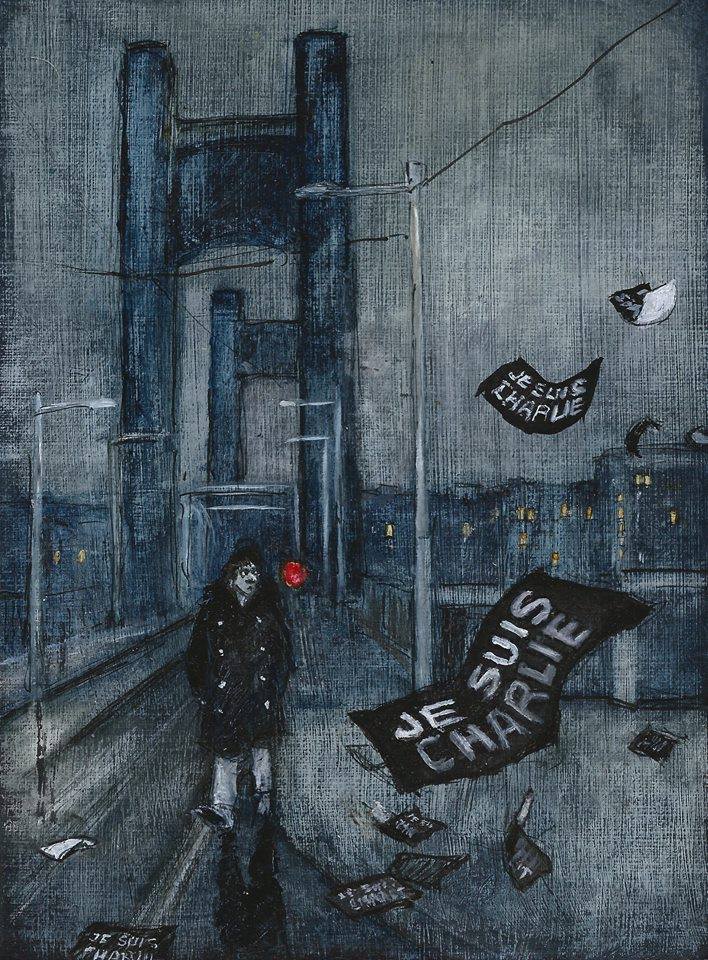

Pour ce qui est de vous, nous ne nous faisons plus aucune illusion, et c’est sans doute ce qui est le plus grave et douloureux dans la situation actuelle. Je ne reposterai pas ici le dessin que j’ai fait au lendemain de l’assassinat, mais en entendant ces mots de mercredi soir, je n’ai ressenti qu’une profonde lassitude teintée de dégoût.

Au fil des décennies, nous avons appris, comme tout le monde, à ne plus porter aucun crédit à la parole politique, à ces beaux discours qui ne sont pas suivis d’actes, ou bien d’actes contraires à la parole donnée.

Cette dichotomie entre la parole et les actes, cette négation de la politique au sens de pratique visant à améliorer la vie en société, est une catastrophe et la principale source des maux que nous sommes les mieux placés, avec quelques autres corps de métier, pour observer. Quant à tenter d’y remédier ? L’école ne peut pas tout, mais ses enseignants essayent de faire ce qu’ils peuvent et c’est déjà beaucoup.

L’article 1 de notre Constitution dit ceci :

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »

Vaste programme.

Commençons par faire corps.

Nous profs serons là à la rentrée, avec une idée plus claire, ravivée, de notre mission.